巳年コラム

季節毎の着こなしや、四季おりおりの事などを書き付けていこうと思います。

巳年 師走

|

寒い中 イルミネーション 街めぐり

(ATC 2013.11.29) |

日が短くなり寒さが増してきた今日この頃、各地で手の込んだイルミネーションをしていますね。 ご自宅でクリスマスツリーを飾って、灯りをともして楽しんでおられる方もいらっしゃることでしょう。 赤やオレンジの灯りを見ると暖かい気分になります。お着物も暖かみのある色使いで 冬の寒々しさを吹き飛ばしていきましょう。

巳年 霜月

|

冷える朝 色づく葉っぱ 踏みしめて

(近所 2013.11.16) |

秋が深まり、朝晩の冷えこみが厳しくなってきました。寒暖の差がおおきくなると葉っぱが色づきだすそうですね。 近所の木々も色づきはじめました。お着物をきて、紅葉狩りにお出かけしてみてはいかがでしょうか。 深まる秋には、ゴールド系の入った暖かみのある色や、枯葉色、黄土色などのしっとりした落ち着きのある色合いがよく合います。

巳年 神無月

|

ひっそりと 野辺の秋萩 咲きほこり

(近所 2013.9.29) |

萩と聞くと秋を感じますね、この写真の萩はヌスビトハギという名で、丸い葉っぱの萩とは属が違うそうです。

淡紫色のちいさな花ですが、群生していると淡紫色の霞みがかかっているように見えて美しいです。

10月は衣替えです。袷の長着に袖無双胴単衣の長襦袢を合わせますが、近頃の温暖化によって、

初旬までは厚手の紬地の単衣のほうが合う地域が多いかもしれません。

先月十五夜のお月さんは綺麗でした。今月、十三夜のお月見も綺麗に見えるといいですね。

巳年 長月

|

そわそわと 月の出を待つ 夜長月

(近所 2013.9.2) |

9月の満月は一年中で一番美しい月、中秋の名月と呼ばれています。

平安時代の貴族達は、欠けても満ちる月を生命や不死の象徴と考えて愛し、詩歌を読んで月見を楽しんでいたそうです。

上旬は残暑が厳しいですが、夏とは違った秋の色をとり込んでいきましょう。

9日の重陽の節句までは薄物を着て、それ以後は涼しげな素材の単衣を、彼岸が過ぎたらふつうの素材の単衣に戻ります。

彼岸前でも寒い日があれば、早めに単衣に戻し、その日の気温や空気に合った着こなしで快適に過ごしましょう。

暑さ寒さも彼岸までといいますが、今年の残暑はどうなるでしょうか。 秋のお彼岸に欠かせないものは、おはぎですよね。小豆を萩に見立てているそうです。 春のお彼岸のぼたもちとの違いがはっきりしませんが、どちらも美味しいです。

巳年 葉月

|

ミンミンと 鼓膜に響く 大合唱

(近所 2013.8.3) |

近頃の蝉は夜になっても鳴きやみません、蝉も暑くて眠れないのですね。 そんな猛暑の日々ですが7日は立秋で、暦のうえでは秋になります。 装いはというと8月中旬までは盛夏の薄物です。色目は寒色系や白、銀などが涼しく見えてこの季節にふさわしいかと思います。 23日の処暑を過ぎると残暑も少しやわらいで、朝夕涼風が立ち始めることでしょう、その頃からは7月はじめのように、 あまり透けない素材のものにして、少しずつ秋の気配を感じさせていきましょう。

子供の頃、夏祭りの金魚すくいでもらってきた金魚を育てた経験は多くの方にあることでしょう。 小さくて可愛らしい和金や出目金ですが、2~3年も育てると結構な大きさになります。 そのうち卵を産んでどんどん増えていったりもして。 魚の卵のように細かい丸をたくさん並べた文様を魚子(ななこ)と言います。 織りにも魚子織り(斜子織り)といって表面につぶつぶかんのあるものがあります、帯地によく使われています。

巳年 文月

|

笹竹に 色とりどりの 願い事

(近所 2013.7.7) |

雨の多い七月初めの七夕の夜、天の川が見れることは稀です。梅雨のあけた旧暦の七月七日に七夕祭りをするところもあるそうです。 長着は薄物の季節です。梅雨があけるまでは同じ薄物でもあまり透けない、明石縮や小千谷縮などが着ていて肌に映ります。 帯は麻や生絹、絽綴やくし織など、少し目の粗い生地のものを合わせます。 梅雨があけると盛夏の装いです。絽や紗や上布の透けた生地で涼感をだします。 帯も帯芯を使わない羅や紗のほうが涼しげです。透ける長着の下に着る長襦袢の色は白や白に近い淡色をお勧めします。

夏といえば祭りに花火、和服を着なくなった日本人が浴衣姿を楽しむ時です。 小さなお子様が揚げをした浴衣を着てるのは、とても可愛いです。 イベントに活躍した浴衣は、ぜひ部屋着として活用してあげてください。

巳年 水無月

|

梅雨晴れに 紫陽花さがし 散歩する

(近所 2013.6.8) |

六月は衣がえの月です。衣類だけでなく、調度品も竹やガラスでできた物にかえて目にも涼しく過ごしたいです。 今年は早々と梅雨入り宣言しましたが、雨の降らない日々が続きます。 緑が一段と色濃くなり、葉っぱたちはぐんぐん伸び盛りです。 単衣の季節の始まりは、そんな自然の色に合わせて、キリッとした寒色系の色づかいが似合います。 帯、半襟、長襦袢は絽です。絽の帯は涼しげに見えますよね。絽や紗の袋帯は五月末から暑いときなら 九月いっぱいまで締められる期間の長い帯ですので、一本あるといいですね。

21日は夏至です、一年で一番昼が長い日です。この日から冬至までだんだん日が短くなっていきます。 冬至にはかぼちゃを食べますが、夏至にも何か食べると良いとされる物があるのでしょうか。

巳年 皐月

|

青もみじ 日差しに透けて そよそよと

(近所 2013.4.29) |

もみじは紅葉を愛でますが、若葉の淡い青色も美しいです。 五月になりましたが、風が冷たく肌寒く感じる日が多いですね。 それでも後半には汗ばむ陽気の日が多くなってくるでしょう。 衣替えは六月ですが、そんな日には単衣の長着で涼しく装いましょう。

端午の節句には、鯉のぼりを飾りますよね。鯉が滝を登って竜になる、という 中国の故事から男の子の出世を祈るものだそうですね。 男物の羽裏に、鯉が描かれてたりもします。

巳年 卯月

|

桜咲く 花より団子 春うらら

(中央公園 2013.3.30) |

花といえば桜、日本人は桜が大好きですね。春色の着物を着て花見に出かけたくなります。 暖かくなって、防寒用の羽織やコートが不要になり帯姿を楽しめますしね。 長着は袷ですが、下に着る長襦袢は一足先に袖、身頃共単衣のものにしていきましょう。

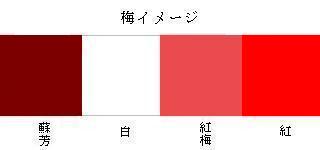

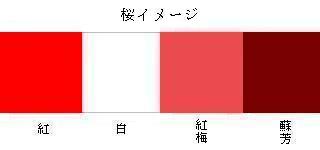

桜餅には道明寺と長命寺の二種類あるそうですね。私が見慣れているのは右写真の道明寺餅のほうです。 下の桜イメージは梅イメージと同じ色です。同じバラ科なので色も花も似てますからね。

巳年 弥生

|

雛まつり 桃の蕾は まだかたく

(大阪城桃園 2013.2.24) |

桃と聞いて想いうかべるのは、桃の花より果実のほうです。 昔、桃の実は邪気を払う霊果とされたそうで、花を愛でるより実が大切にされてきたのでしょうか。 他に桃と聞いて思い浮かぶのは桃太郎。桃太郎の絵柄は男児の着物によく描かれます。 その他は時代劇の桃太郎侍くらいでしょうか・・・。

雛人形はお顔も衣装も美しいですね。平安貴族はこんな姿をしていたのかと思いをはせつつ、 着る物に心をくばるのは今も昔もかわらないことなのだなと感じ入っています。

巳年 如月

|

梅の香に 春感じつつ はなすする

(大阪城梅林 2013.2.24) |

梅は長着や帯によく描かれています。梅花の家紋も多くあります。 詩歌にもたくさん詠まれています。昔から親しまれてきた木なんですね。 花といえば桜を想いうかべますが、平安時代以前は花といえば梅だったそうです。 梅の描かれた着物でお出かけもいいですが、長着と長襦袢に梅花色をかさねて、自分なりの梅を楽しむのもいいですね。